Agilent Home >

ニュースルーム >

Agilent News Hub 日本版 >

日本最大の「食と農」の研究機関

~国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構~ (3/3)

|

|

|

2016年5月27日

食の安全や、健康に役立つ食品の機能性、バイオテクノロジー、日本における大規模農業の可能性など、食料・農業・農村が直面する様々な問題解決のために研究を行っている、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構は、食料や農業に関する日本最大の研究機関です。その研究の基盤となるのが食品中の成分解析。同研究機構食品研究部門 食品安全研究領域 上級研究員の進藤久美子さんにお話をうかがいました。

産地判別や放射性元素の解析でも

活躍するAgilent 5100 ICP-OES

進藤さんが、近年取り組んできた研究が「産地判別」の分析です。これは正確には「微量元素組成による農産物および加工品の産地判別」という、難しそうな研究ですが、簡単にいうと農産物に含まれる複数の元素を統計的に解析して、その偏りを産地ごとのアドレスとして、産地を判別しようという研究です。

「同僚が微量元素組成に安定同位体比のデータを加えて“湯通し塩蔵ワカメ”を解析したところ、中国産、韓国産、鳴門産、三陸産などで違いが明確になり、判別できるようになりました。特に日本産との違いが検出しやすい海外産については、有効だと思います。産地判別の技術は、たびたび使われるものではないと思いますが、産地偽装をしようとする人に向けて、こうやればわかるという『抑止力』として有効だと思います」

こうした解析で活躍しているのがアジレント・テクノロジーの誘導結合プラズマ発光分光分析計Agilent 5100 ICP-OESです。

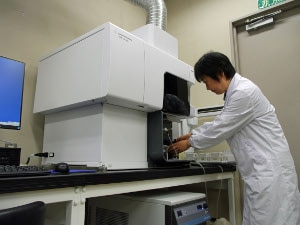

Agilent 5100 ICP-OESと進藤さん

「Agilent 5100 ICP-OESには、アキシャル(Ax)とラディアル(Rd)を同時に測定できるSVDV(シンクロナス・バーティカル・デュアルビュー)機能が搭載されているので、従来の装置と比較して測定時間が半分になります。産地判別の分析では、1日に200~300サンプルを分析することもあったので、1つひとつの時間は短くとも、合計するとかなりの時間を短縮でき、とても助かります。産地判別のように多量の試料を分析する研究では、時間の短縮と、アルゴンガスなどのランニングコストの節約にもなると実感しています」

進藤さんが現在取り組んでいるのは、原子力発電所事故の被災地での早期営農再開のための対策技術の開発です。この技術開発の研究でもAgilent 5100 ICP-OESが使用されています。

農研機構が導入したAgilent 5100 ICP-OES

「Agilent 5100 ICP-OESは、放射性元素を直接測定できるわけではありませんが、ストロンチウム(Sr)は、同位体である放射性元素と科学的性質は基本的に同じなので、Agilent 5100 ICP-OESで安定同位体のストロンチウムを測定することで放射性元素の挙動を推定することができます。また、セシウム(Cs)は施肥に用いられるカリウム(K)で抑えることができますが、カリウム以外にも放射性元素の挙動に影響を与える無機元素の存在が知られています。除染作業の行われた農地での営農再開の取り組みはまだまだこれからやっていかねばならないので、こうした放射性元素に影響を与える無機元素の挙動を調べることにもAgilent 5100 ICP-OESを活用していきたいと思います」

農研機構の他部門(食品の機能性、安全性、食品工学、バイオテクノロジーなど)でも使用された実績があり、これからもAgilent 5100 ICP-OESを長く活用していくことになるだろうと語ってくださいました。

|

| |

|